Journaliste ! Mais quel beau métier !

Enfin, si on aime se lever tôt, rester le cul sur une chaise devant son bureau (desk en anglais) à répéter, tel un perroquet, tout ce que disent les confrères des autres médias. L'arrivée des chaînes d'info en continu a donné l'espoir à toute une génération de jeunes journalistes de faire un métier passionnant, au plus près de l'actualité, reportage, réactivité... Pierre Millet-Bellando a fait partie de ces rêveurs rattrapés par la réalité. A peine sorti de l'école de Lille, il décroche un poste de "deskeur" à la matinale d'une grande chaine nationale. C'était il y a quelques années. Depuis il est passé à autre chose et tente dans cette BD (illustrée par M. LeRouge) entre réalisme, souvenirs et décryptage pour tenter de faire comprendre aux lecteurs le fonctionnement de cette usine de l'information.

Depuis son bureau, encore à moitié endormi, il réalise des "reportages" sur les grands événements de la nuit. Plus exactement il raconte les faits (lus dans les journaux) et les illustre d'extraits puisés dans les banques d'images internationales. Il devra assurer de longs mois ce rôle ingrat avant d'avoir le droit de sortir pour faire du terrain. Des micro-trottoirs (la pire expérience journalistique, toujours en cours dans toutes les rédactions et souvent réservée aux stagiaires ou débutants) ou les réactions de politiques à l'Assemblée sur la dernière polémique en date. Rien de bien compliqué, il suffit de tendre le micro aux élus réputés "bons clients" qui ont toujours la bonne formule qui sera reprise sur les réseaux sociaux et permettra d'avoir de l'audience. L'audience, le nerf de la guerre. L'audience qui interdit tout sujet de plus de deux minutes. Alors un reportage au long cours, vous n'y pensez pas...

S'il est très critique au début, le jeune journaliste, à force d'accepter les directives des cadres de la rédaction et des présentateurs vedettes, a obtenu ce qu'il voulait : faire du terrain. Généralement des directs dans les tranches du matin, mal préparés mais qui lui permettent de se faire remarquer. Car s'il est dispo pour les bouchons des départs en vacances, il est aussi partant pour les faits divers ou les événements exceptionnels comme les attentats à Paris en 2015 ou les manifs très agitées des Gilets jaunes. Il raconte comment l'information est formatée, aseptisée pour aller dans le sens des téléspectateurs, ceux qui regardent... les pubs. Ce n'est pas très glorieux pour la profession. Il a d'ailleurs depuis quitté ce milieu.

Journaliste ! Mais quel horrible métier !

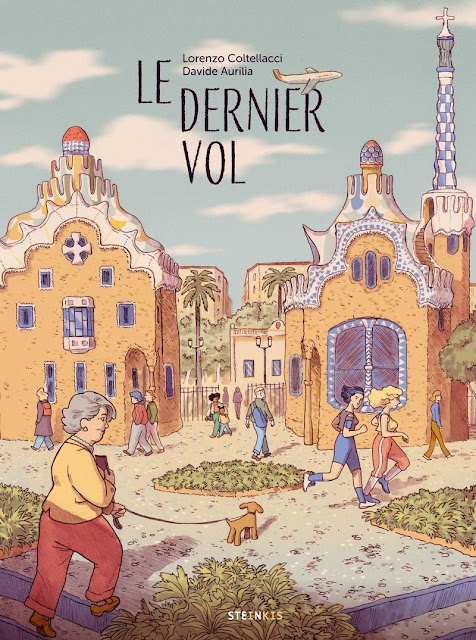

"La fabrique des News", Steinkis, 168 pages, 20 €

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)