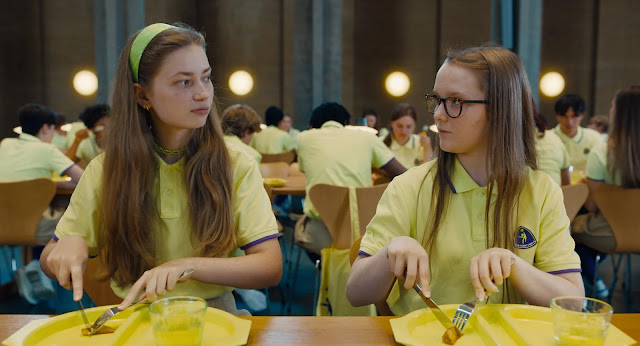

"L'été dernier", film français de Catherine Breillat avec Léa Drucker, Samuel Kircher, Olivier Rabourdin, Clotilde Courau

Sujet hautement risqué que celui du nouveau film de Catherine Breillat et présenté en compétition officielle au dernier festival de Cannes. Alors que notre société se rigidifie de plus en plus en ce qui concerne les mœurs, L’été dernier aborde de façon très frontale la problématique de la différence d’âge entre deux amoureux. Avec un soupçon d’inceste virtuel dans le cadre d’une famille recomposée.

Anne (Léa Drucker) est une avocate déterminée, très engagée dans la protection des mineurs victimes d’abus ou de violence familiales. Elle a presque tout pour être heureuse. Deux petites filles adoptées et adorables, une grande maison avec vaste jardin, un mari, Pierre (Olivier Rabourdin) cadre dirigeant d’une grosse société.

Ce dernier a eu un fils d’un premier mariage. Un adolescent à problèmes. Théo (Samuel Kircher) vient d’être renvoyé de son lycée en Suisse où il vit avec sa mère. A 17 ans il rejette en bloc toute autorité. Pour le canaliser, Pierre décide de le faire venir en France. Premiers contacts compliqués, mais rapidement une attirance entre le presque adulte et la quadra active brouille les cartes. Et au cours d’un été particulier, Anne va céder au charme de la jeunesse.

Belle histoire d’amour interdit ou vulgaire retour de sève ? Le film de Catherine Breillat reste assez brouillon donnant avant tout l’impression d’être un triste reportage voyeuriste sur les dérives d’un milieu bourgeois aisé s’affranchissant de certaines limites comme on s’achète une belle voiture. Léa Drucker livre une composition travaillée mais manquant un peu de passion. Le personnage du jeune amant, semble le moins abouti, trop clivant, trop arrogant, trop larmoyant et au final trop rancunier.